第1001期 2024/11/22

如需引用本署圖文,請原圖文轉載並註明出處,請勿重製、刪減或修改內容

本期提要

-

二、如何預防河豚中毒!認識海產中可能的有毒物質

臺灣四周環海,漁業資源相當豐富,偶有耳聞民眾為了一時口腹之慾,食用河豚而發生中毒案件。到底該如何預防河豚中毒?食藥署邀請國立臺灣海洋大學食品科學系黃登福講座教授來解惑。

|

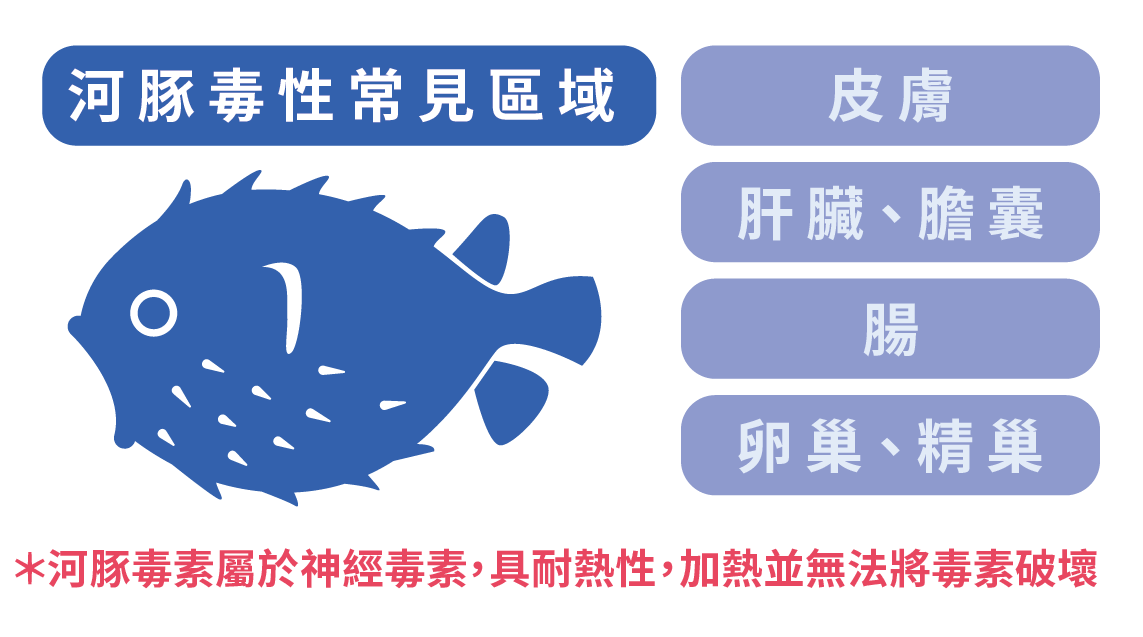

河豚為暖水性的魚類,分布於溫帶、亞熱帶和熱帶海域,含有河豚毒素。河豚因種類、地域及季節不同而有毒性強弱之分,其中,卵巢、肝臟、腸、皮膚都含有毒素,臺灣附近海域常見有30多種河豚,大多數有毒,最顯著的表徵是具有4顆牙齒,呼籲民眾勿購買或捕捉此種魚類。

|

|

食物鏈累積,河豚毒素不只躲在河豚裡

黃登福教授表示,含有河豚毒素的生物並不只有河豚,其他像是海產螺、貝、海星、螃蟹和章魚等都可能具有河豚毒素,且會透過食物鏈的方式層層累積。值得注意的是,河豚毒素屬於神經毒素,毒性強、具有耐熱性,即使加熱也無法破壞,2~3mg的河豚毒素就足以致人於死。

|

河豚毒素中毒症狀主要為神經症狀,包括輕微頭痛、噁心、嘔吐、麻木或刺痛(包括口、舌及四肢)、頭暈無力、吞嚥困難;嚴重個案甚至出現呼吸麻痺、低血壓、心跳減慢等現象。其潛伏期一般在3小時內(通常在10~45分鐘),亦受進食的毒素量影響。目前並無特殊之藥物可以解毒,主要治療乃是維持呼吸或進行洗胃,另外可給予活性碳,以減少毒素的吸收,其次也可以用鹼性生理食鹽水,加速毒素之排泄,或以洗腎清除毒素。

|

如何預防河豚毒素中毒?黃登福教授強調,不食用來路不明或不認識的水產品,以及加工水產品,例如未標示魚種來源之魚鬆、香魚片等。食藥署也提醒,避免食用水產品中毒性較大的內臟部位。如果在食用水產品後產生中毒症狀,應儘速送醫救治以免延誤治療黃金期。

文字撰寫 | 遠見編輯群

|